パーソナライズされたサプリドリンクをオフィスで提供!実現可能にする発想力と実践力で未来を描く:古殿研究所

- 敦志 中野

- 2025年11月27日

- 読了時間: 11分

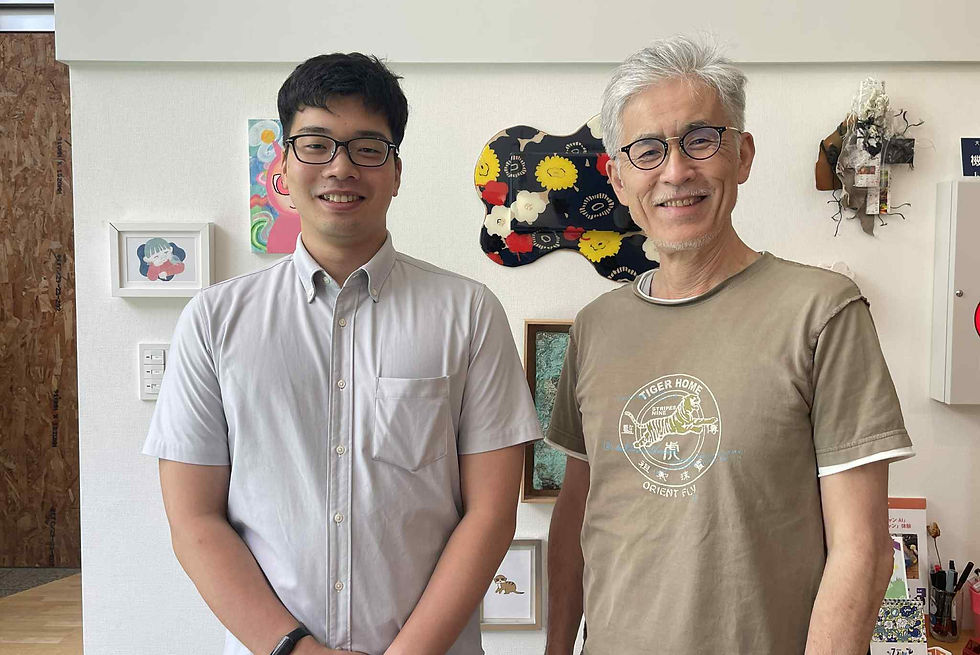

関西スタートアップレポートで紹介している注目の起業家たち。今回は、自分の嗜好や状態に合わせ、不足している栄養分を取得できる、パーソナライズ・サプリドリンク「DRIGGER」を開発している 株式会社古殿研究所 の共同創業者、大谷諒馬さんにお話しをお伺いしました。

取材・レポート:垣端たくみ(生態会事務局)、中野敦志(ライター)

大谷諒馬氏(おおたにりょうま)氏 略歴

1996年大阪府出身。近畿大学在学中に、古殿教授と共に株式会社古殿研究所を共同で創業。2022年に設立された同社では、「”飲む”を通して皆のなりたい状態を叶える。」をビジョンに掲げ、オフィス向けのパーソナライズ・サプリドリンク「DRIGGER」の開発と運用を手掛けている。主な受賞歴として、キャンパスベンチャーグランプリでは大阪大会で最優秀賞、全国大会でJVCA賞を受賞。また、関西若手起業家ピッチコンテストvol.7では最優秀賞を獲得し、経済産業省主催の起業家育成プログラム「始動 Next Innovator」の9期生としてシリコンバレー派遣メンバーにも選抜。

■いま飲みたいのはコレ!を叶えるサプリドリンク

生態会ライター 中野(以下、中野):今日はよろしくお願いします。すでに活力が満ちていますね。お話を楽しみにしております。早速ですが、古殿研究所の事業内容を教えてください。

株式会社古殿研究所 大谷氏(以下、大谷氏):ありがとうございます。企業内にドリンクサーバーを設置し、飲みたいときに、味と量、そしてサプリメント効果を調合して飲める、自分オリジナルのパーソナライズ・サプリドリンク「DRIGGER」を提供する事業を行っています。

中野:それは、まるで機械の中にバーテンダーがいるような感覚ですか?

大谷氏:まさに、その通りで、実は以前、大阪の京橋にあるNTT西日本のオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」で、パーソナライズ・サプリドリンクの実証実験をしました。私自身がバーテンダーになり、お越しになられる方に対して、ニーズや味の好み、量を聞いて目の前で調合するバーテンダーとして、1日店長を5日間させていただきました。

それが好評で、「これはいける!」と感じたので、実際の調合技術を用いたドリンクサーバーを製作する決断に至りました。その後、「DRIGGER」のコンセプトモデル機も「QUINTBRIDGE」に置いてもらっています。

中野:このパーソナライズ・サプリドリンク「DRIGGER」をやろうと思ったきっかけは、何だったのですか?

大谷氏:大学時代のゼミで、民間大手飲料会社とドリンクの自動販売機の購買行動に関する共同研究を行っていました。この研究の中で、大きく2点の課題について考えました。1つ目は「人は本当にそれが欲しいと思って購入しているのだろうか?」という疑問です。

2つ目はこの共同研究を通じて、自動販売機ビジネスは意外と利益が少ないという気づきです。工場でボトリングして、物流コストを掛けて運び、自動販売機が設置してある場所で販売するというサプライチェーンの構造。重くて大きいが単価の安い商品なので、物流コスト比率が大きい上に、頑強な自動販売機を製造し、設置して場所代までかかる。たくさん販売できたとしても、単価が安い上にコストが高い。

これら2つの課題を解決すれば、そこにニーズとビジネスが両立するのではないか?そう思って作ったのが、今回のパーソナライズ・サプリドリンク事業です。

中野:なるほど。課題に対してアプローチすることで、ビジネスチャンスを見出したわけですね。

大谷:1つ目の「本当に欲しいものを提供する」には、いま自分が欲しいものをオーダーして、目の前で調合して提供するようなもの、でなければいけないと考えました。例えば、眠気がして仕事に身が入らないという人は、いまの自動販売機で買おうとすると、コーヒーか、エナジードリンクくらいしか見当たらない。コーヒーは味が苦手だし、エナジードリンクは甘い。といった場合でも、無理して飲んでいるというケースが考えられる。でも本当は、カフェインが入っていて、好みの味で、飲む量もオーダーできればいい。

2つ目の「商品自体のコストと販売時のコスト削減」については、原料を濃縮したものを、その場で薄めて提供する。原料は小さくて軽い、薄める水は現地調達で、物流コストを極限まで削減できます。そして、マイボトルで提供することで、容器のコストは不要だし、ゴミの削減にも繋がる。またオフィス内の設置だと、頑強な構造は不要なので、ドリンクサーバーにかける費用も安価にできる。

■偶然の出会いが事業を成長させる原動力

中野:製品化するまでの苦労話を教えてください。

大谷氏:苦労した点は、たくさんあります。まずハードウエアのスタートアップと捉えられる点ですね。ハードウェアのスタートアップは失敗するケースが多く、VCに話を聞いてもらっても「はいはい、ハードウェアね」と遠ざけられる感覚が多かったですね。わたしは、サプライチェーンマネジメントの部分を評価してもらいたかったんですが、先にハードウェアビジネスだと勘違いされてしまう。確かに、ハードウェアの構築には大変手間取りました。

技術的には、2点あって、超濃縮ドリンクは本当に可能なのか?という点と、それを販売時にどうやって調合するのか?という点です。

実は薬学部の教授で、目の前で薬を調合して提供する、というアイデアを考案された方がおられるのですが、実装するには法律的に難しく、製品化を断念されたと聞きたので、「先生、そのアイデアください!」と直談判しに行って、許可をもらいました。実はその教授は、現在も弊社アドバイザーとして名を連ねていただいています。調合のアイデアは教授のお陰で見えてきたのですが、実装するのはどうやっていけばいいのか?この実現が一番苦労した点です。

テレビを何気に見ていた時に、調合技術のヒントになるシーンが出ていました。それを見たときに、ピンと来たんです。これだ!って。そして直接出向いて交渉しました。

この会社の技術は、恐らく日本で唯一だと思います。この技術を得てこのパーソナライズサプリドリンクは初めて実現の道に歩み出しました。

原液の超濃縮できる技術については、とあるカンファレンスに参加した際に、それを実現されている会社がありまして、お話させていただき、偶然の出会いで解決しました。

中野:すごい引き寄せの力ですね。

大谷氏:あと、困ったのがハードウェアそのものです。我々は小さなスタートアップなので、ハードウェアにお金はかけていられない。だから、本体は3Dプリンターで作っています。作るのは簡単にできるのですが、設計部分ができない。CADを使うことが私にはできなかった。でも、たまたま知り合った、モビリティのエンジン設計を担当されていた方で、ご相談したら、「いいよ」ということで、引き受けていただきました。私がデザインのアイデアを出して、その方にCADで書いてもらうということを繰り返し、おしゃれなデザインのデモ機が出来上がりました。

中野:これも優秀な人を引き寄せたわけですね。

大谷氏:はい、おかげさまで。ただ、金属部分となるパーツは3Dプリンターでは実現できなくて、そこで考えたのが、大学の地の利を生かした東大阪のものづくりスプリットです。

東大阪の町工場を1軒1軒訪ね、やりたいことを説明し、部品製作の協力をお願いして歩いていたら、面白そうだと手伝ってくださる町工場さんが見つかりました。

実は町工場としても、若手のエンジニアの技術養成という点で意味があり、試作品を手作りで創ることで勉強になると仰っていただきました。

■お客様のニーズをどのようなサプリで提供するかが肝

中野:実際のサプリドリンクはどうやって注文するのですか?

大谷氏:まず、スマホで公式LINEから簡易登録していただき、チェックインします。その後、中央にあるタッチパネルから注文していただきます。オーダーフローは「ニーズの選択」→「味の選択」→「量の選択」となっています。

ニーズに関しては、LINEでオーダーいただいた方の属性がわかるので、その方の属性に合わせてオーダー時の画面表示で表現を変えます。

「鉄分が欲しい」と機能そのものでオーダーされる属性の方々もいれば、「鉄分不足」が直接発想できない属性の方々には、「体のだるさが抜けない」とカスタマイズして表示します。どちらも鉄分のサプリが提供されます。

中野:ソフトウエアの開発が大変そうですね。

大谷氏:はい、ここが一番苦労した点かもしれません。そのために優秀な技術者を集めて、関わっていただいています。全員副業で助けていただいて、なんとかローンチまで漕ぎつけました。

でも実は当初、16名いた開発メンバーが一度吹っ飛びました。全員副業でお願いしていたので、「本業が忙しくなった」とか、「結婚した」「子供ができた」「離脱する」など様々な個人的な事情が重なってしまって、開発チームが吹っ飛んだ時にはさすがにメンタルが沈んでしまいました。こりゃだめだ、何とかしなきゃと思い、再び立ち上がって、最終的には少数精鋭5名で完成させました。

■「リーンスタートアップ」でどんどん広げていくビジネスの可能性

中野:ビジネスの将来性とユニーク性だけに限らず、大谷さんの人間味が人を巻き込んでいくんだろうなと感じています。そもそも大谷さんは起業することが目標だったのですか?

大谷氏:いえいえ、実はのんきな大学生活を送っていて、とにかく海外が好きで大学も休学しまくってバックパックで色んな国を歩いてました。その延長線上に商社で働くことが当時の夢でした。

3回生の時に、たまたま寄ったインドのバンガロールにある大学で学生と話したときに、自分よりも若い19歳が、EVのトゥクトゥクのスタートアップをやっている話が面白くて、熱くて、すっかり魅せられてしまいました。

それがきっかけで、日本に帰ったら新規事業を手がけたいと思うようになり、企業との共同研究をはじめ、様々な取り組みに着手しました。

その時は就職して会社の中で、新規事業を興そうと思っていました。4回生の時、内定をいただいた企業の懇親会で社員の方にパーソナライズ・サプリドリンクのことを語ったら、「君が入社して色んな職種で経験を積んでから、提案して30歳くらいを目標に実現したらいいよ」と言ってもらえたんですが、実はすでに同じ発想を持つ会社がアメリカにあることを知っていたので、とにかく早くやりたかった。なので、内定を辞退して起業を目指しました。

その後、会社を1社創業したものの失敗し、大学院へ進学して力をつけて再度チャレンジをしようと思うに至りました。

中野:なるほど。元々は商社マン志望だったんですね。しかし内定懇親会で新規事業提案なんてサントリーの社員さんもびっくりされたことでしょう。

大谷氏:大変失礼なことをしたな、という思いです。でもその後色々とビジネスのバックアップをしていただいていて、本当に感謝しています。

その後大学院へ進んだ時に、生活費を稼ぐのと、勉強をし直すために、自動運転モビリティのスタートアップに自分を売り込みました。なぜこの会社に入ったかというとハードウェア、ソフトウエアとバックエンドが揃ってるからです。優秀なシステムエンジニアは、AIか自動運転の業界にいるだろうという下心もありました(笑)。

実はそれが当たって、現在当社のCTOは、ここで知り合った方です。2人で宇都宮の出張の際に電車の中で口説きました。「まぁ夏休みの工作レベルでよければ」という返事をもらってから、いまも協力いただいています。いまでは一番信頼しているメンバーです。

皆さん、ノーギャラで関わってくださってたくさんの成果を出していただきました。マネタイズできるようになったら、いままでお世話になった分の恩返しはさせていただこうと考えています。

中野:たくさんの方への恩返しが楽しみですね。ところで会社名の「古殿研究所」の由来は何ですか?

大谷氏:大学発スタートアップとしてわかりやすいからと思ったからです。そのために教授の名前をお借りして「株式会社古殿研究所」となっています。

中野:今後の展望について教えてください。

大谷氏:今後はドリンクだけに限らず、この調合機能を生かした製品を、世界で展開していきたいと考えています。日本では法律で禁じられて断念しましたが、医療の行き届いていない国では症状に合わせた薬品の調合技術は生かせると思っています。そういった地域の特性に応じたものを提供していきたいと考えています。なんせ、液体であれば何でも混ぜれますから。

でも、その前に、日本でこの「DRIGGER」を展開していくのが先決ですね。まずは資金調達をして、年内にはハードウェアを完成させることが目標です。2026年にCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)に出展したいとも考えています。

幸いJAMベースのピッチで登壇したときにお話させていただいたときに、某大手企業の担当の方から、是非うちに設置して欲しいと言っていただきました。頑張って広めていきたいと思います。

中野:わくわくするような未来ですね。今後もリーンスタートアップで新しいものをどんどん生み出してください。本日はありがとうございました。

取材を終えて

インタビュー中、大谷さんの口からはマシンガンのように言葉が溢れ、その圧倒的なパワーに引き込まれました。インタビューのあと時間があったので、大阪・京橋にある「QUINTBRIDGE」でコンセプトモデル機を見に行ったところ、偶然にも大谷さんとすぐに再会。図らずもインタビューの続きとなる貴重なお話を伺えたのは、嬉しい後日談です。

徹底したアイデアと行動力、そしてまさにリーンスタートアップ。効率よく無駄を省き、MVP(実用最小限の製品)で挑戦し続けるその姿に、日本の未来の可能性を感じました。本当にこれからが楽しみな人です。

(ライター 中野敦志 )

コメント